東北大学 に は 世 界 的 に 有 名 な 教 授 が 沢 山 お り ま し た

有 名 な 教 授 の プロフィール を 拾 い 集 つ め て みました 業 績 生 涯 等 興 味 深 い も の を 知 り ま し

た

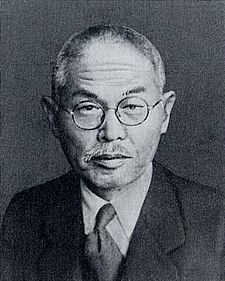

● 長 岡 半太郎 東京帝国大学 教授

長岡 半太郎 (ながおか はんたろう、1865年8月19日(慶応元年6月28日) - 1950年(昭和25年)12月11日)は、

日本 の 物理学者。土星型原子モデル提唱 などの 学問的業績 を残した。

また、東京帝国大学教授 として 多くの 弟子 を 指 導 し、

初代 大阪帝国大学総長 や 帝国学士院院長 などの 要 職 も 歴 任 した。

1937年(昭和12年)、第一回 文化勲章 受章 。 正三位勲 一等 旭日大綬章 追 贈

1906年(明治39年)、 東北帝国大学 の 設 立 が 閣議決定されると、長岡 はその教授人選を依頼された。

その結果、長 岡 の弟子にあたる 本多光太郎 や 日下部四郎太・愛知敬一・石原純 が 東北帝国大学 教授 となった。

長 岡 自身 も 初代理科大学長 として推薦されて本人も受諾する気であったものの、

最終的 には 引き留められて 東京帝国大学 に残った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

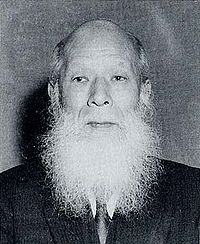

● 本 田 光太郎 1922年 (大正11年) 東北帝大附属金属材料研究所 初 代 所 長 就任。

1931年 (昭和6年)6月15日、東北帝大総長 に 就 任

アインシュタイン 1922年 東北大 来校 東北大学訪問記念写真。左から本多光太郎、アインシュタイン、愛知敬一、日下部四郎

本多 光太郎 (ほんだ こうたろう、1870年3月24日(明治3年2月23日) - 1954年(昭和29年)2月12日)は物理学者、

金属工学者 (冶金学者)。 鉄鋼 及び 金属に関する冶金学・材料物性学 の研究を、日本はもとより世界に先駆けて創始した。

磁性鋼であるKS鋼、新 K S 鋼の発明者として知られる。文化勲章受章者。文化功労者 「鉄の神様」 「鉄鋼の父」 などとも呼ばれ

鉄鋼の世界的権威者 として知られる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 日下部 四郎太

明治8年5月5日生まれ。東京帝大 で 長岡半太郎 に 師 事。

明治44年 東北帝大理科大学教授。 大正3年「岩石の力学的研究」で学士院賞。

地震学 に寄 与 した。大正13年7月3日死去。50歳。山形県 出身。

著作に 「 地震学汎論 (はんろん) 」 「 二人行脚 」 など。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1880年(明治13年) 、東京府 生まれ。東京帝国大学卒業 。 東京帝大 講師、京都帝大 助教授。

ヨーロッパへ の 留学 を 経て、1911年(明治44年)に 東北帝国大学理科大学 (理学部)の教授に就任した。

翌1912年には、総長推薦 によって 同大学から 博士号 (物理学)を授与された。

1922年(大正11年)のアルベルト・アインシュタイン訪日時には、神 戸 港 に 出 迎 え、

仙台市 公会堂 で行われた 講 演 会 でも 通 訳 を 務 め た。

1923年(大正12年)、食中毒(フグ毒による[1])により、急死した。42歳没。

息 子 の 愛知揆一 は 政治家 となり、外務大臣、大蔵大臣 などを 歴 任 した。

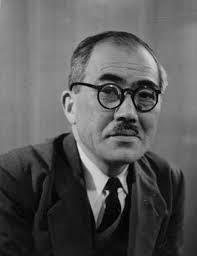

● 石 原 純

東京府 出身。日本基督教会本郷教会牧師 石原量の長男として生まれる。郁文館中学、一高 を 経て、

1906年7月 東京帝国大学理科大学 卒業。長岡半太郎 に 学ぶ。東北帝国大学助教授時代 にヨーロッパ に留 学 し、

アインシュタイン らのもとで学ぶ。1922年には、アインシュタイン の 来日 講演 の通 訳 をした。

日本に 相対性理論 を紹介するなど、物理学 の 啓 蒙 に 大きな 役 割 を 果たした。

1931年から雑誌『科学』(岩波書店)の初代編集主任を務めた。

歌人としては、一高時代に伊藤左千夫に入門し、『アララギ』の発刊に参加。初期の主要同人となった。

1921年、妻子を持つ身ながら歌人・原阿佐緒と恋愛事件を起こし、大学を辞職。以後は著作活動をおこなう。

島木赤彦や斎藤茂吉の説得を受け付けず阿佐緒との同棲を続け、やがてアララギを脱会に至る。

このスキャンダルはアララギを揺るがす問題となり、二人を擁護した古泉千樫や三ヶ島葭子までもがアララギを離れることとなった。

1924年、北原白秋、前田夕暮、釈迢空らが創刊した歌誌『日光』に阿佐緒や千樫らとともに参加した。

唯一の歌集『靉日』では分かち書きや句読点を取り入れ、また海外詠の嚆矢といえる作品を発表

。『日光』以降は自由律短歌の理論的推進者となった。

1945年12月に交通事故に遭って重傷を負い、その約1年後に死去した。キリスト教学者・石原謙は弟。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 八 木 英 次 「 八 木 ・ 宇 田 アンテナ 」

電気工学を専門とする工学者であり、 宇田新太郎 と 共に 開発 した 「八木・宇田アンテナ」 の 共同発明者 として知られている。

この発明を基に八木アンテナを創業し、その初代社長に就いた。 東北帝国大学 や 大阪帝国大学 では 教 鞭 を執り、

東京工業大学、武蔵工業大学などでは 学 長 として奉職するなど、長年にわたり教育者として活躍したほか、

1942年(昭和17年)には現在の千葉工業大学(旧制・興亜工業大学)の創設にあたり創設メンバーとして同大学の創立に尽力している。

太平洋戦争中は内閣技術院総裁、戦後は右派社会党や日本社会党に所属し参議院議員を務めるなど、国政にも参画した。

これらの業績により、文化勲章や 勲一等旭日大綬章 を受章し、日本学士院会員にも選任された。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 抜 山 平 一 電 流 論

・場所:仙台市青葉区片平2 東北大学片平 キャンパス の 電気通信研究所前 Yahoo!地図

・説明:1889-1965年 75歳 東京都出身 大正-昭和時代の電気工学者

東北帝大教授。工学部長, 同大 付属電気通信研究所 初代所長

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 渡辺 寧 半導体

渡辺 寧(わたなべ やすし、1896年11月15日 - 1976年11月17日)は、電子工学者。茨城県生まれ。

日本における 電子工学 の 先駆者 で、日本 での トランジスタ 研 究 の 最 初 期 の 研究 を 統 括 した。

他に 長距離電話中継用 の 独自 の 増幅機 や 溶接制御用 の 放電管 等 を 発 明 する。 文化功労者。

光 ファイバー 生 み の 親 西 沢 潤 一 教 授 を 育てたのが 渡 辺 教 授

1921年 東京帝国大学工学部電気工学科卒業 1952年 東北大学電気通信研究所所長

1956年 東北大学工学部 1959年 電気学会会長

抜山 平一 教授 と 渡辺 寧 教授 は 抜 さん 山 さん の 愛 称 で 学生 に 親 しまれて おられました

私 が 在 学 中 工学部長 卒 業 時 には 青葉工業会 (東北大) 初 代 会 長 でした

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 西 沢 潤 一 光 ファイバー

西 澤 潤 一、新字体:西沢、1926年(大正15年)9月12日 - )は、日本の工学者。 上智大学 特任教授。

専 門 は 電子工学・通信工学で、半導体デバイス、半導体プロセス、光 通 信 の 開 発 で 独創的 な

業 績 を 挙げる。東北大学 総 長、岩手県立大学 学長、首都大学東京 学長 を歴任。東北大学名誉教授、日本学士院会員。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 二村 忠元 音 響

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 城戸 健一 フーリエ 級 数

慶城帝国大学 → 東北大 卒 → 東北大 名誉教授 電気通信研究所長 日本音響学会 会長 等 歴 任

城 戸 健 一 先 生 の 米 寿 を 祝 う 会

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 中 鉢 憲 則 超 音 波 工 学 の 世 界 的 大 家

1998年12月21日に第3回のピエゾサロンを小林理学研究所で開催した

東北大学名誉教授、東北学院大学教授の中鉢憲賢先生による“超音波工学と高分子”と題する講演が行われた。

中鉢先生は1997年横浜での超音波世界会議の会長および1998年仙台でのIEEE国際超音波シンポジウムの運営委員長を

勤められた超音波工学の権威である。

講演の最初の部分は、昨年の東北大学での最終講義の内容に沿って行われた。

1910年代にハーバード大学のKennelly教授のもとに留学された抜山平一教授が開祖となって東北大学では

電気音響工学の研究が伝統的に栄えてきた。中鉢先生は抜山研究室を継がれた二村忠元先生のもとで

騒音制御の研究をはじめた。エンジンの消音器を設計するために、衝撃波によって発生する非線型振動の波形を解析し

実験結果をよく説明することができた。つづいて和田正信教授の研究室ではCdS結晶中の超音波増幅に取り組んだ。

理論解析の結果、超高周波帯での能率のよい超音波トランスデューサーが必要になり、拡散層超音波トランスデューサーを開発した。

その後、現在も汎用されているZnO圧電薄膜超高周波トランスデューサーの研究、超音波顕微鏡の開発、

マイクロ波超音波の発生など多くの業績をあげた。

|

|

講演される 中鉢憲賢 先生 |

圧電共振子を用いる超音波トランスデューサーの理論的等価回路は

1930年代にベル研究所のMasonが完成した。

1941年に東北大学の抜山平一教授は電気通信工学で分布定数回路として

知られている伝送線路モデルを電気音響変換理論に取り入れた。

中鉢先生等はこの伝送線路モデル等価回路を改良し圧電トランスデューサーの

過渡現象や周波数特性を解析した。更に多層構造圧電振動子内部の

振動分布を解析することにも成功

s 31 年 卒 東北大 工学部 電気工学科 同 期 会 裏 磐 梯

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 田 中 孝 一 ノーベル 賞

田中 耕一、1959年(昭和34年)8月3日 - )は、日本 の化学者、エンジニア。東北大学名誉博士。

ソフトレーザーによる質量分析技術の開発で文化功労者、文化勲章、 ノーベル 化学賞 を 受 賞。

受賞以降も、血液一滴で病気の早期発見ができる技術の実用化に向けて活躍中である。式会社島津製作所シニアフェロー、

田中耕一記念質量分析研究所所長、田中最先端研究所所長。東京大学 医科学研究所客員教授、日本学士院会員

などにも 就 任 している

東北大学 工学部 電気工学科 私 よ り 26才 も 若 い 後 輩 です

東北大学 に は ノーベル を 受 賞 しても 不思議 ない 教 授 が 多 く おられます

候 補 に 上がり ながらも 受 賞 を 逃 して おります

田 中 さん は ラッキーナ お 方 で す

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆